Neben Inputreferaten standen vor allem das Netzwerk und der Austausch unter Gleichgesinnten aus der ganzen Kochszene der Schweiz im Fokus. Es redeten Dominik Flammer, Projektleiter Inhalte und Kommunikation Culinarium Alpinum, sowie Divisionär René Wellinger, Kommandant Heer der Schweizer Armee. Hansjörg Werdenberg, Leiter der Gastronomie Kantonspital Baselland, schilderte einen Abriss über 100 Jahre Kochverband und damit auch über einen Zeitraum von den 50er bis zu den 80er Jahren, als in fast jedem wichtigen Haus dieser Welt der Posten des Küchenchefs von einem Schweizer besetzt wurde und als die Schweizer Köche die Weltspitze bildeten. Diese Zeiten sind längst passé. Was bleibt sind die Erinnerung und der Ausblick auf den Kochberuf. Diesbezüglich stand das Referat von René Schanz, Mitglied der Arbeitsgruppe Koch 2022, im Zentrum.

_______________________________

Beruf Köchin/Koch EFZ 2022

Die Änderungen in Kürze

Die Ausbildung soll einerseits den Betrieben und Ihren Spezialisierungen (bwz. und was diese (noch) können), angepasst werden und andererseits diese und die Berufsschulen entlasten. Dazu werden …

… die schriftlichen Prüfungen abgeschafft.

… die Spezialisierung im Sinne von Handlungskompetenzen eingeführt

- Zubereiten und Präsentation von Speisen und Gerichten

- Gestalten spezieller Gerichte der betrieblichen Praxis

- Sicherheit und Nachhaltigkeit

- Betriebliche und wirtschaftliche Abläufe

- Auftreten und Kommunikation

Näher betrachtet ist der Punkt «Gestalten spezieller Gerichte der betrieblichen Praxis» von besonderem Interesse.

Lernende müssen sich nach dem 1. Lehrjahr unter Einbezug des Ausbildners, der Spezialisierung des Betriebes und ihren eigenen Interessen, für eine Spezialisierung entscheiden.

_______________________________

Long Story

Es werde immer und aus jeder Optik Sichtweisen geben, die nicht ganz damit übereinstimmen, wie sich der Beruf verändert, sagte René Schanz in seinem Referat.

«Alles was modern ist, ist nicht immer gut. In der Tradition hat es immer noch einige Punkte, an denen wir festhalten wollen und die auch nötig sind. Ich möchte aber eindeutig an dieser Stelle sagen, für mich ist Tradition nicht Protektionismus im Sinne von sich zu schützten, um an Altem festhalten zu können, das wäre falsch», stellte er seinem Referat voran.

Die Herausforderungen schilderte René Schanz unter dem Aspekt «Der Köder muss dem Fisch schmecken» wie folgt:

Standards und Verbindlichkeiten müssen vorhanden sein, um überhaupt etwas vergleichbar und damit messbar zu machen. Hierbei geht es um die

Überprüfbarkeit

der Qualifikationsverfahren (QV). Eine nicht ganz einfache Aufgabe, wenn die allgemeinen schriftlichen Prüfungen wegfallen. Der «neue Koch» soll eine Arbeitsmarktfähigkeitbesitzen, seine Ausbildung soll also dem Bedürfnis der Gastronomiebetriebe entsprechen. Das Berufsbild soll nach aussen eine Attraktivität ausstrahlen, um die jungen Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Der Plan sollte eine breite Akzeptanz auslösen und hinsichtlich der Durchgängigkeit des dualen Bildungssystems (HBB) auch den nationalen und europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) entsprechen und umsetzbar sein.

Das sind die übergeordneten Punkte der Änderungen, die in das Vernehmlassungsverfahren des Bundesamtes für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im September oder Oktober 2020 eingegeben werden. Anschliessend werden die detaillierten Lehrpläne ausgearbeitet. Am 01.01.2022 soll das neue Berufsbild Koch 2022 in Kraft treten.

Ein Punkt, der besonders im Zentrum stand und doch einige Fragezeichen hinterliess, war in Bezug auf die Standards und Verbindlichkeiten, die Überprüfbarkeit und Vergleichbarkeit. Diese nehmen doch hinsichtlich der Abschaffung von schriftlichen Prüfungen und der Spezialisierung ab. Dazu kommt, bei den mündlichen und praktischen Prüfungen werde mehrheitlich auf die Spezialisierung fokussiert und diese Leistung mit dem Notendurchschnitt aus drei Jahren kumuliert. Hierbei hat Schanz nicht unrecht, wenn er sagt, dass damit der langjährigen Leistung Rechnung getragen und von einer Tagesform entkoppelt werde … aber. Jemand, der sich einen besonders grossen Wissensumfang erarbeitet, aber vielleicht von den Lehrpersonen in drei Jahren eher schlecht bewertet wurde, hat im Grunde keine Chance mehr, unter Beweis zu stellen, was er kann.

Hier kam ein Wort auf: Rekurs. Wer hat die Kontrolle über ein drei Jahre dauerndes QV? Wo kann ein Lernender sich wehren? Ein Fachlehrer, der nicht genannt werden möchte sagte unverhohlen: «Im Grunde kann ich jemanden, dessen Nase mir nicht passt, drei Jahre durchwegs etwas schlechter bewerten. Er hat keine Chance mehr, an einer unabhängigen Prüfung zu zeigen, was er wirklich kann. Meine Note über drei Jahre gilt.

Bei den geschilderten Änderungen an der Berufslehre gibt es durchaus noch einige Zwiespälte, die nach Klärung schreien. Beispielswiese die Spezialisierung nach einem Jahr. Hier lehnt man das Berufsbild mit den Spezialisierungen ungeschminkt an die Restaurantfachpersonen EFZ an. Bei diesem Berufsbild verhält es sich aber umgekehrt. Der Beruf wurde über weite Strecken sinnentleert, und es wurde versucht, diese Sinnentleerung durch kreative Namensschöpfungen zu kompensieren. Tatsächlich wurde diese «Sünde» aber erst mit der letzten Überarbeitung rückgängig gemacht. Die Spezialisierungen brachten Handwerkt, Sinn und Ansehen zurück in den Beruf.

Bei den Köchen droht jetzt etwas Ähnliches – muss nicht, aber kann. Die Spezialisierung führt in «guten» Ausbildungsbetrieben in Kombination mit wirklich interessierten Lernenden durchaus zu einem Mehrwert. Hier gilt es aber zu beachten, dass heute die Mehrheit der Auszubildenden in Küchen mit hohem Technik- und Convenience-Grad arbeiten und tiefgefrorene Produkte in den Kombisteamer schieben und ein Programm wählen. Ein Verantwortlicher von einem grossen Caterer hat die Situation gegenüber von Das Pauli Magazin «off the Records» einmal wie folgt beschrieben: «Wenn eines meiner Kinder einmal Koch lernen will, ja, aber sicher nicht bei uns».

Ein anderer sagte an der Chefs de Cuisine Suisses: «Früher rief doch bei dir noch ein Kollege an und sagt, hesch mr en Choch, aber en guete. Heute ruft derselbe an und fragt: hesch mr en choch, eifach eine, usbilde muess en sowieso sälber.»

Man kann das als dumme Sprüche abtun oder man kann sich fragen, wer jetzt genau der Fisch und wer der Köder ist. Doch die Aussagen kommen nicht von ungefähr. Es ist durchaus eine reale Situation am Markt.

Die Frage hierbei ist jetzt, wieviel von der Grundausbildung, also von «Zubereiten und Präsentation von Speisen und Gerichten» wird zugunsten der Spezialisierung «Gestalten spezieller Gerichte der betrieblichen Praxis», der «Sicherheit und Nachhaltigkeit», den «betrieblichen und wirtschaftlichen Abläufen» und vor allem dem «Auftreten und Kommunikation» weggelassen wird.

Bei letzten Punkt ging René Schanz ins Detail: Auftreten und Kommunizieren.

- Den eigenen Auftritt gestalten und mit Mitarbeitenden, Gästen und Lieferanten kommunizieren.

- Konflikte im Küchenbereich erkennen und zu Konfliktlösungen beitragen.

- Digitale Kommunikation für die Informationsbeschaffung und den Informationsaustausch im Küchenbereich sowie für die Präsentation in sozialen Medien einsetzen.

- Mit Mitarbeitenden und Gästen in einer zweiten Landesprache oder in Englisch kommunizieren.

Hier stellt sich jetzt die Frage nach der Gewichtung und den Ansprüchen. Soll ein Koch unter allem anderen auch ein ausgewiesener Spezialist für digitale und analoger Kommunikation inklusive Social Media, für Mediation und Unterhaltung werden?

René Schanz sagte es in seinen Schilderungen selbst. Produkte und Technologien unter Einbezug von Internationalität und ständiger Verfügbarkeit - die Ausbildung von Generalisten könne man gar nicht unter einen Hut bringen und schon gar nicht mehr in drei Jahren.

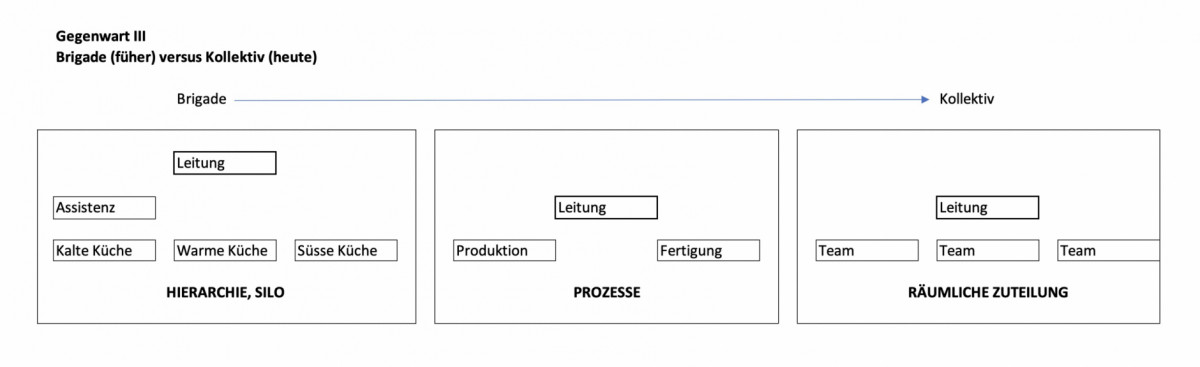

Hierbei spielen natürlich auch die Führungsstrukturen quer von links hinein. Heute wird ja mehrheitlich nicht mehr vertikal von oben nach unten geführt, sondern immer mehr demokratisch. Wobei gerne vergessen wird, dass auch das Kollektiv autoritär ist

Das liegt die Arbeitsgruppe im Grunde völlig richtig. Im Grunde. Die Detailpläne werden dann zeigen, wieviel der alten Handwerks-Basis aufgegeben wird, um dem Neuen Platz einzuräumen.

Was damit gemeint ist, kann im Vergleich erklärt werden: Wer legt sich schon bei einem Chirurgen unters Messer, der Teile des Medizinstudiums nicht absolvierte, weil er sich (zu) früh auf Traumatologie und Chirurgie spezialisierte. Und nein, der Vergleich hinkt nicht.

Bei den Kunstmalern ist es dasselbe: Auch der «Schmierer» Miró hatte genau wie Picasso eine grundlegende Ausbildung und beherrschte die Grundzubereitungsarten Zeichnen, Grafik, Farbe, Malerei, Modellieren, etc. aus dem FF. Das befähigt die grossen Künstler, das Endresultat im Voraus zu erdenken und dann über das Schaffen zu erreichen. Erst damit konnte Miró sagen «Ich will die Kunst ermorden» und das Endresultat auch im Voraus bestimmen.

Dasselbe gilt für die grossen Köche unserer Zeit. Mit einigen Ausnahmen, welche die Regel bestätigen, zehren alle von einer grundlegenden Ausbildung in den Techniken.

Ohne Frage sind heute viele Techniken dazu gekommen, die es zusammen mit physikalischen und chemischen Grundlagen zu verstehen gilt. Genau deshalb: Letztendlich geht es um Verstehen, Verständnis, Nachvollziehbarkeit. Wer weiss, versteht.

Ohne die neuen Aspekte und Forderungen in Fragen zu stellen: Muss ein Beruf an den Wandel einer Gesellschaft angepasst werden, die sich, um es etwas derb zu formulieren, in der Mehrheit zunehmend das Futter im Gehen in die Luke stopft und gleichzeitig im Takt der Kau-, Würg- und Schluckreflexe das Wissen à la minute aus dem Handy zieht ?

Oder hat ein Berufsmann das Recht auf eine fundierte Ausbildung, die ihn in Theoretica und Practica befähigt, etwas einzusehen und zu verstehen?

Um nochmals soziologisch auf die Entwicklung der im Gehen schmatzenden Bevölkerung zu sprechen zu kommen. Die übergeordneten, gesellschaftlichen Strömungen zeigen in eine völlig andere Richtung als die gegenwärtigen Moden. Mit der Neo-Urbanisierung rücken die Produktionsorte von Lebensmitteln durch Vertical-, Urban-, Indoor-Farming durch «brutal lokal» und Gourmet Gardening etc. wieder an uns heran. Mit der Individualisierung und der damit verbundenen Aufhebungen von ökonomischen Zwängen entsteht eine Entschleunigung, die den Fokus neu wieder auf alte Verfahrenstechniken und das Handwerke lenkt. Es muss nicht, aber es ist gut möglich, dass morgen das alte Handwerk des Koches wieder gefragt ist.

Wie sich das Ganze dann einmal entwickelt haben wird, werden wir dann in Zukunft sehen. Warten wir einmal die Details ab und harren der Dinge, die da noch kommen werden. Übrigens gibt eine nicht zu unterschätzende Bewegung von interessierten Laien, die sich dem alten Kochfachwissen widmen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Die wollten wieder weg von der geschmacksnormierten Cuisine Assemblage (früher) und Cross-Convenience (heute).

_______________________________

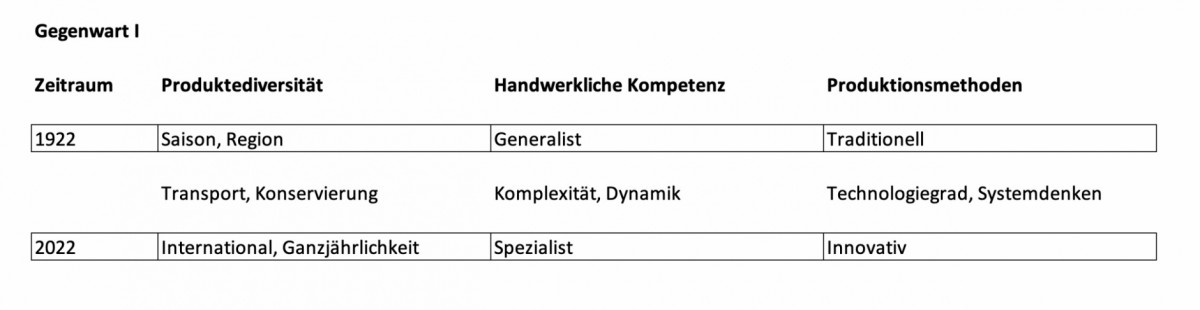

Der Beruf verändert sich, unübersehbar:

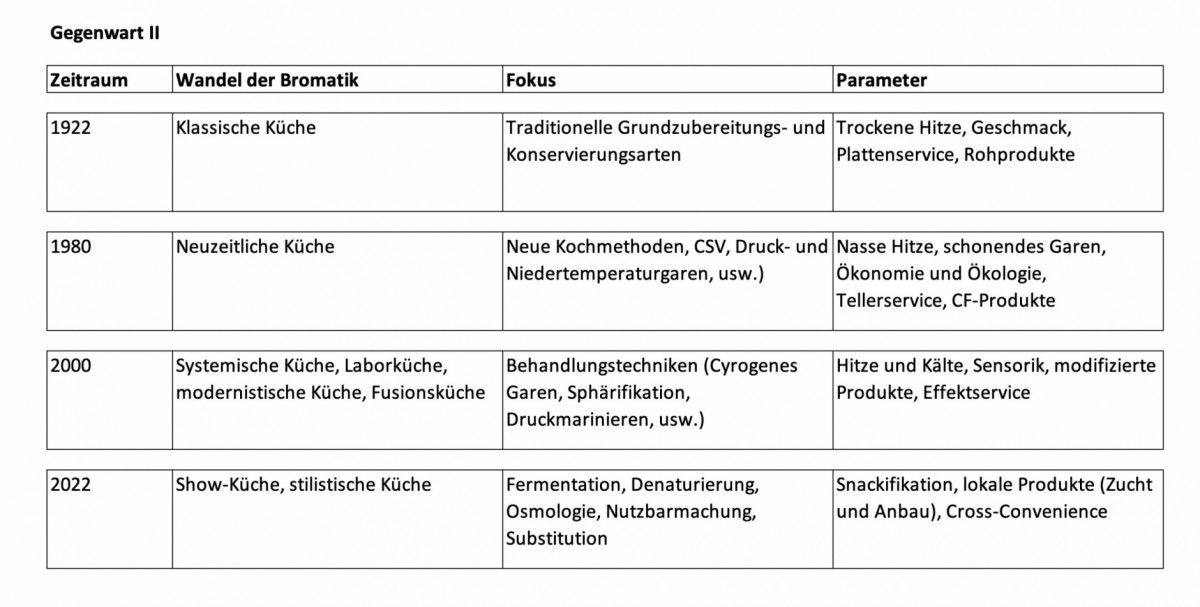

Vorderhand in Bezug auf die Küche und Ihre Entwicklungen und Ausprägungen:

Die Veränderungen beziehen sich aber auch auf die Führungstätigkeiten:

Mit «Brigade» ist in der Ausführung von René Schanz eigentlich Autoritär (Befehl und Gehorsam) gemeint, das sich gegenwärtig im laufe der Zeit immer mehr richtung Kooperativ (Demokratisch entscheiden) verschiebt (Führungskontiuum nach Tannebaum und Schmidt). Das hat auch Auswirkungen auf Führung und Organisation in der Küche.

Grafiken: rb / Quelle: Referat René Schanz