WARENKUNDE: Butterbirne und Bandenkrieg – Anatomie eines Superfoods. Die Avocado.

Sie ist Beere, Butter und Börsenware. Die Avocado – einst botanische Kuriosität, heute globale Kultpflanze – vereint kulinarische Vielseitigkeit mit ökologischer Brisanz und politischer Sprengkraft. Was als cremige Frucht aus Mittelamerika begann, wurde zum Symbol eines Ernährungstrends, der mehr verspricht als er hält. Ob als Superfood im Smoothie oder als Butterersatz auf dem Toast: Die Avocado gilt als gesund, pflanzlich und bewusst. Doch hinter der grünen Fassade lauern Schattenseiten – von Monokulturen und Wasserknappheit bis zu Bandenkriminalität und Entwaldung. In Mexiko kontrollieren Kartelle den Handel, in Chile sinken die Grundwasserspiegel, in Europa steigt die Nachfrage. Die Frucht ist begehrt – und umkämpft. Gleichzeitig bleibt ihre Sortenvielfalt unsichtbar. Über 400 Varianten existieren, doch im Supermarkt dominiert die genoppte Hass – ein logistischer Glücksfall, aber geschmacklich nur ein Ausschnitt. Wer die Avocado wirklich verstehen will, muss tiefer graben: muss tiefer graben: in ihrem Stammbaum, ihrer Reifung, und in ihrer Textur.

_______________________________________

Text: Romeo Brodmann | Bild: Unsplash

Von Butter bis Birne und Avocado und von Pauli Fachbuchverlag AG und MyPauliLog bis Gloria Helvetia Brodmann Cigars auf LEEK.ch.

LEEK.ch: Die unabhänige Suchplattform für Gastronomie und Hotellerie von Das Pauli Magazin.

Bild: Unsplash, Erol Ahmed

Die Avocado: Botanische Herkunft, Sortenvielfalt und Schattenseiten

Avocado – eine botanische und kulinarische Besonderheit

Sie schmeckt wie Butter, sieht aus wie eine Frucht und benimmt sich wie ein Gemüse – doch botanisch betrachtet ist die Avocado eine Beere. Genauer gesagt: eine einsamige Beere aus der Familie der Lorbeergewächse. Richtig gelesen – sie ist verwandt mit dem Lorbeerbaum, dessen Blätter in der klassischen Küche als aromatisches Gewürz dienen. Was wie ein kulinarischer Scherz klingt, ist eine taxonomische Tatsache.

Die Avocado (Persea americana) stammt ursprünglich aus den feuchten Höhenlagen Mittelamerikas, wo sie bereits vor über 10.000 Jahren kultiviert wurde. Ihre fleischige Frucht, die einen einzigen, überdimensionierten Samen umschliesst, erfüllt alle Kriterien einer botanischen Beere. Dass sie dabei mehr Fett als Zucker enthält, macht sie zur Ausnahmeerscheinung unter den Fruchtgewächsen – ein pflanzlicher Ausreisser mit Hang zur Herzhaftigkeit.

Ihre Verwandtschaft zum Lorbeer zeigt sich nicht im Geschmack, sondern im Stammbaum: Beide gehören zur Familie der Lauraceae, einer Gruppe immergrüner Pflanzen mit aromatischem Potenzial. Während der Lorbeerbaum (Laurus nobilis) seit der Antike in Europa heimisch ist und Dichter wie Feldherren krönte, trat die Avocado erst nach der Entdeckung Amerikas ihren Siegeszug über die Kontinente an – zunächst als botanische Kuriosität, später als Superfood mit Kultstatus.

Heute begegnen sich die beiden in der Küche selten. Aber wer weiss – vielleicht ist es Zeit für ein aromatisches Wiedersehen: in einem Gericht, das die cremige Tiefe der Avocado mit der würzigen Noblesse des Lorbeers vereint. Botanisch wäre es jedenfalls ein Familientreffen.

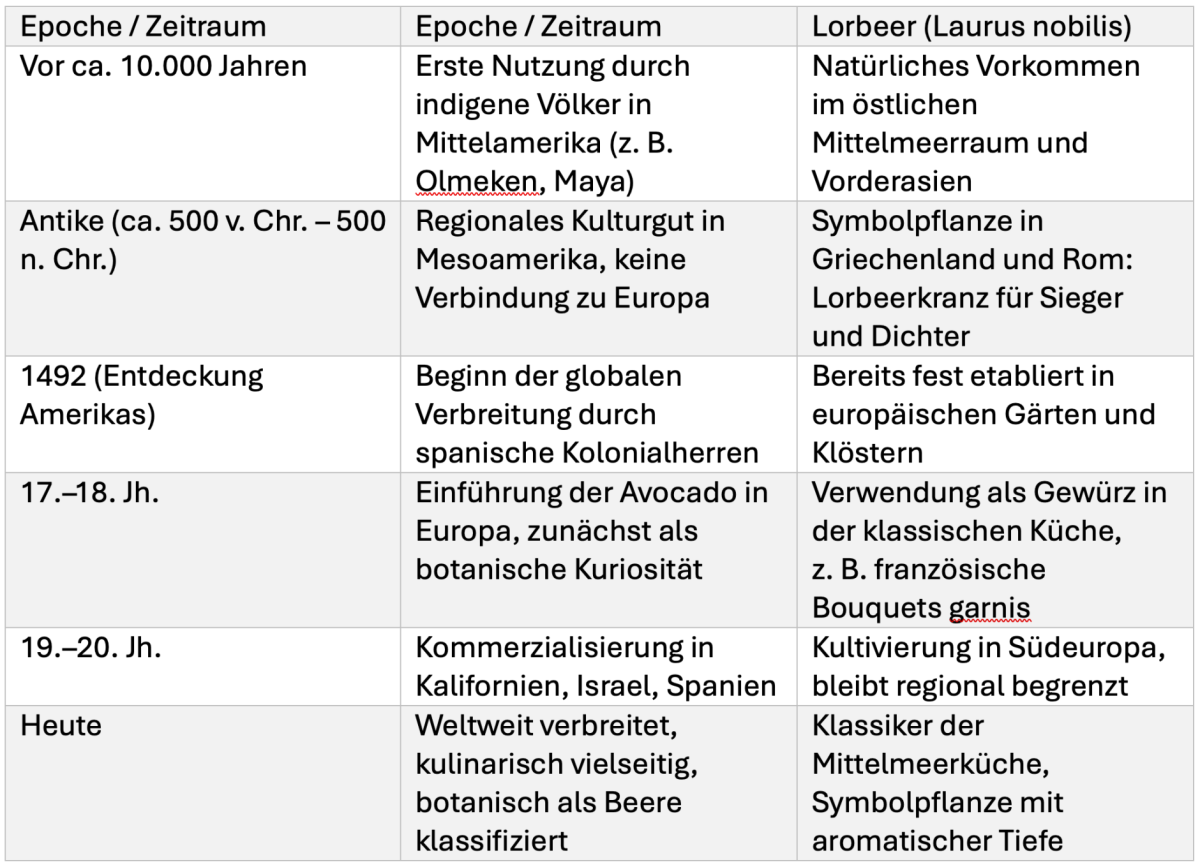

Eine Zeitleiste von Avocado und Lorbeer

Ein botanisches Familientreffen

Bild/Übersicht: Romeo Brodmann

Bild: Unsplash, Brian Wangenheim

Die Schattenseiten der Superfrucht.

Grünes Gold, schwarzer Preis

Die Avocado – einst gefeiert als grünes Gold, heute Symbol einer globalen Schieflage. Was als gesunde Frucht mit cremiger Textur begann, hat sich zu einem ökologisch und sozial aufgeladenen Produkt entwickelt, das Fragen aufwirft: über Wasser, Wald, Gerechtigkeit und Konsum.

Die Nachfrage ist explodiert. In Europa, Nordamerika und Asien gilt die Avocado als Superfood – nährstoffreich, pflanzlich, bewusst. Doch der Boom hat Folgen: In den Hauptanbauländern wie Mexiko, Chile und Peru werden riesige Flächen gerodet, um Platz für Monokulturen zu schaffen. Tropischer Wald weicht Plantagen, Biodiversität schwindet. Besonders im mexikanischen Bundesstaat Michoacán geht ein erheblicher Teil der Entwaldung auf das Konto der Avocadoproduktion.

Hinzu kommt der Wasserhunger der Pflanze: Für eine einzige Avocado werden bis zu 272 Liter Wasser benötigt. In ohnehin trockenen Regionen sinken die Grundwasserspiegel, Böden versalzen, lokale Landwirtschaft leidet. Der Anbau erfolgt oft unter fragwürdigen Bedingungen – mit hohem Pestizideinsatz, prekären Arbeitsverhältnissen und zunehmender Kriminalität. In manchen Regionen kontrollieren Banden den Handel, weil die Frucht so lukrativ ist.

Auch die Transportkette ist lang und energieintensiv. Die Früchte werden unreif geerntet, gereinigt, behandelt und per Schiff oder Flugzeug nach Europa gebracht. Kühlung, Lagerung und Verpackung belasten die CO₂-Bilanz zusätzlich. Der Mythos „pflanzlich gleich klimafreundlich“ greift hier zu kurz – denn nicht alles Grüne ist automatisch gut fürs Klima.

Und doch: Im Vergleich zu Fleisch oder Gewächshaus-Tomaten schneidet die Avocado in der Ökobilanz nicht durchweg schlecht ab. Entscheidend ist das Wie – Herkunft, Anbaumethode, Zertifizierung. Wer Avocados konsumiert, sollte wissen, woher sie kommen und was sie unterwegs gekostet haben. Nicht nur in Geld, sondern in Wasser, Wald und Würde.

Die Avocado ist keine verbotene Frucht – aber eine, die Verantwortung verlangt. Vielleicht nicht täglich, nicht gedankenlos, sondern bewusst. Als Genussmittel, nicht als Grundnahrungsmittel. Und vielleicht auch als Anlass, über unsere globalen Essgewohnheiten nachzudenken.

Bild: Unsplash, Alba Rebecca | Aguacate y Altar - La Baya de la Muerte

Der blutrote Kampf um grüne Avocados

Vom Garten zur Gewalt

Ein erheblicher Teil der Avocados, die in europäischen Supermärkten landen, stammt aus dem mexikanischen Bundesstaat Michoacán – der Welthauptstadt der Avocado. Dort haben Drogenkartelle längst erkannt, dass die grüne Frucht lukrativer sein kann als Kokain. Sie kontrollieren Anbaugebiete, erpressen Schutzgeld von Bauern und Händlern, und greifen zu Gewalt, wenn jemand sich weigert zu zahlen. In Städten wie Uruapan ist die Mordrate so hoch, dass sie mit Kriegsgebieten konkurriert. Die Avocado ist dort nicht nur Exportgut, sondern Teil eines brutalen Machtspiels.

Die internationale Nachfrage – befeuert durch Lifestyle, Ernährungstrends und Handelsabkommen – hat die Region in eine paradoxe Lage gebracht: wirtschaftlicher Aufschwung bei gleichzeitig wachsender Unsicherheit. Zwischen 1994 und 2021 stieg der Produktionswert der Avocado um über 7000 Prozent, doch mit dem Boom kamen auch Entwaldung, Wasserknappheit und soziale Spannungen. Über 250 kriminelle Gruppen konkurrieren heute um Territorien und Einnahmequellen – darunter auch Avocados.

Wer heute genussvoll in eine Hass-Avocado beisst, sollte wissen: Sie könnte aus einem Gebiet stammen, in dem Menschen für diese Frucht ihr Leben riskieren. Das ist keine moralische Keule – sondern ein Aufruf zur informierten Wahl.

Die Butterbirne

Ein Name mit Schmelz

Bevor die Avocado zur globalen Ikone des gesunden Lebensstils wurde, trug sie im deutschsprachigen Raum einen Namen, der heute fast vergessen ist: Butterbirne. Eine Bezeichnung, die mehr über die damalige Wahrnehmung verrät als über die Frucht selbst. Denn was da aus Mittelamerika in die europäischen Gewächshäuser und Kolonialwarenläden gelangte, war zunächst eine botanische Kuriosität – fettig, fremd, formschön.

Der Name Butterbirne ist eine volkstümliche Wortschöpfung, gespeist aus zwei sinnlichen Eindrücken: dem butterweichen Fruchtfleisch, das sich streichen oder löffeln lässt, und der birnenähnlichen Form, die bei frühen Sorten wie Fuerte besonders ausgeprägt war. Botanisch ist die Avocado freilich keine Birne, sondern – wie eingangs beschrieben – eine Beere.

Die Bezeichnung Butterbirne tauchte in alten Gartenbaukatalogen, Handelslisten und gelegentlich in Kochbüchern auf – meist als erklärender Zusatz für eine Frucht, die noch nicht zum Alltag gehörte. Heute ist der Begriff fast verschwunden, verdrängt von Avocado, einem Namen, der sich aus dem aztekischen ahuacatl ableitet – was übrigens auch Hoden bedeutet, aber das ist eine andere Geschichte.

Wer heute von Butterbirne spricht, tut dies mit einem Augenzwinkern – oder mit einem Faible für sprachliche Nostalgie. Es ist ein Name, der schmilzt wie das Fruchtfleisch selbst: weich, rund, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und vielleicht gerade deshalb so charmant.

Bild: Unsplash, Diasana Caballero

Eine Frucht, viele Gesichter, doch meist nur eine Sorte

Unsichtbare Sortenvielfalt

Wer heute eine Avocado kauft, bekommt fast immer dieselbe: Hass. Dunkle, genoppte Schale, nussiges Aroma, cremige Textur – ein industriell perfektionierter Allrounder. Doch hinter dieser Monokultur verbirgt sich eine erstaunliche Sortenvielfalt, die im Handel kaum sichtbar ist.

Botanisch existieren über 400 Avocadosorten, die sich in Form, Farbe, Geschmack und Herkunft unterscheiden. Sie stammen aus drei Hauptlinien: der mexikanischen, der guatemaltekischen und der westindischen Avocado – letzteres bezieht sich auf die Inselwelt der Karibik. Viele der heute kultivierten Sorten sind Hybriden: Fuerte, Zutano, Pinkerton, Bacon, Choquette oder Lula. Manche sind gross wie Melonen, andere klein wie Eier. Manche schmecken mild, andere fast zitronig. Doch im Supermarktregal dominiert die Hass – nicht wegen ihres Geschmacks allein, sondern wegen ihrer Lagerfähigkeit, Transporttauglichkeit und Ernteplanung.

Mit Hass ist hier nicht das destruktive Gefühl intensiver Ablehnung gemeint, sondern ein Briefträger aus Kalifornien: Rudolph Hass. In den 1920er-Jahren pflanzte er in seinem Garten mehrere Avocadobäume – darunter einen Sämling, der sich auffällig von den anderen unterschied. Die Frucht war kleiner, dunkler, mit genoppter Schale und aussergewöhnlich cremigem Fleisch. Hass erkannte das Potenzial, liess die Sorte 1935 patentieren und verkaufte die Rechte für gerade einmal fünf Dollar. Was er nicht ahnte: Seine Zufallssorte würde zur globalen Standardavocado werden – geliebt von Köchen, Händlern und Logistikern gleichermassen. Die ursprüngliche Mutterpflanze stand bis 2002 in La Habra Heights, Kalifornien – ein botanisches Denkmal, das aus einem Gartenexperiment eine Weltfrucht machte.

Die Hass-Avocado reift langsam, hat eine dicke Schale, lässt sich gut stapeln und bleibt auch nach Wochen noch vermarktbar. Für den globalen Handel ist sie ein logistischer Glücksfall. Andere Sorten – etwa die glattschalige Fuerte oder die saftige Reed – sind empfindlicher, saisonaler oder schlicht weniger bekannt. In vielen Anbauländern werden sie zwar kultiviert, aber oft nur lokal vermarktet oder gar nicht exportiert.

Die Folge: Sortenvielfalt existiert, aber sie bleibt unsichtbar. Was wir essen, ist ein Ausschnitt – genormt, globalisiert, geschmacklich reduziert. Wer einmal eine Pinkerton mit ihrem feinen Mandelton oder eine Nabal mit buttergelber Fülle probiert hat, weiss: Die Avocado kann mehr als Hass.

Doch Vielfalt braucht Nachfrage, und Nachfrage braucht Wissen. Vielleicht ist es Zeit, die Butterbirne neu zu entdecken – in all ihren Varianten. Nicht als Superfood, sondern als Kulturpflanze mit Charakter.

Die Avocado in der Küche

Zwischen Reife, Technik und Textur

Die Avocado ist ein paradoxes Wesen: botanisch eine Beere, kulinarisch ein Fettträger, sensorisch ein Chamäleon. Ihre Verarbeitung in der Küche verlangt mehr als nur einen Löffel – sie erfordert Timing, Fingerspitzengefühl und ein Verständnis für ihre Eigenheiten. Denn die Avocado ist nicht einfach da – sie wird. Und zwar nach der Ernte.

Als klimakterische Frucht reift sie erst nach dem Pflücken. Ihr Reifeprozess wird durch das Pflanzenhormon Ethylen gesteuert, das sie selbst produziert – oder von benachbarten Früchten wie Äpfeln erhält. In der Praxis bedeutet das: Eine unreife Avocado ist steinhart, geschmacklich flach und kaum zu verarbeiten. Eine überreife hingegen ist braun, faserig und oxidiert binnen Minuten. Der ideale Moment liegt dazwischen – ein schmaler Grat, den man ertasten muss: Die Frucht gibt leicht nach, aber nicht zu sehr. Der Stielansatz lässt sich lösen, darunter zeigt sich ein hellgrüner Punkt. Dann ist sie bereit.

In der Küche ist die Avocado ein Texturwunder. Ihr hoher Fettgehalt – bis zu 25 % bei der Sorte Hass – macht sie streichfähig, emulgierbar und bindefähig. Sie ersetzt Butter, Sahne oder Ei in veganen Rezepten, liefert Körper in Smoothies, Crèmes und Dressings. Ihre Verarbeitung erfolgt meist roh: halbieren, entkernen, schälen oder auslöffeln. Doch auch gegart entfaltet sie Charakter – etwa gebacken, gegrillt oder frittiert. Dabei verändert sich die Textur: von cremig zu nussig, von mild zu markant.

Ein technisches Problem bleibt die Oxidation. Das Fruchtfleisch wird schnell braun, sobald es mit Luft in Kontakt kommt. Die Lösung: Säure und Luftabschluss. Zitronen- oder Limettensaft verlangsamen die Reaktion, ebenso das Abdecken mit Folie oder Öl. In professionellen Küchen wird oft mit Vakuum gearbeitet – oder mit Antioxidantien wie Ascorbinsäure.

Auch der Kern verdient Beachtung. Er ist nicht essbar, aber ein Indikator für Frische und Reife. In der Kosmetik wird er zu Pulver verarbeitet, in der Forschung als Farbstoffquelle getestet. In der Küche bleibt er meist ein Abfallprodukt – oder ein Gesprächsanlass.

Die Avocado ist also mehr als Guacamole. Sie ist ein kulinarisches Werkzeug, das sich zwischen Fett, Frucht und Funktion bewegt. Ihre Verarbeitung verlangt Respekt – nicht nur vor dem Produkt, sondern vor dem Kontext: Reife, Herkunft, Nachhaltigkeit. Wer sie beherrscht, gewinnt eine Zutat, die sich in süsse, salzige, rohe und gegarte Welten einfügt. Wer sie unterschätzt, bekommt Matsch.

________________________________________

Quellen und weiterführende Informationen

Die folgenden Quellen wurden zur Recherche und inhaltlichen Untermauerung dieses Textes herangezogen. Sie bieten vertiefende Einblicke in die botanische Herkunft, Sortenvielfalt, ökologische Auswirkungen und politische Dimensionen der Avocado:

-

Zur botanischen Einordnung und Sortenvielfalt der Avocado siehe die California Avocado Commission sowie die historische Dokumentation der University of California Riverside.

-

Zur Übersicht der Sorten führen folgende Links: JardineriaOn – Vollständiger Leitfaden zu Avocadosorten sowie Wikifarmer – Alle Avocado-Sorten im Überblick.

-

Informationen zur Herkunft des Namens ahuacatl und zur Geschichte der Butterbirne finden sich in sprachwissenschaftlichen und gartenbaulichen Archiven; eine populäre Zusammenfassung bietet Food Unfolded.

-

Die ökologischen Auswirkungen des Avocadoanbaus – insbesondere Wasserverbrauch, Monokultur und CO₂-Bilanz – werden kritisch beleuchtet vom WWF Deutschland und vom NABU.

-

Zur politischen und sozialen Lage in Mexiko, insbesondere im Bundesstaat Michoacán, bieten Deutsche Welle, die Global Initiative und ZEITjUNG erschütternde Einblicke.

-

Für kulinarische Verarbeitung, Reifung und Texturverhalten der Avocado: Serious Eats und die Harvard T.H. Chan School of Public Health.