Was ist Schwarzer Knoblauch?

Schwarzer Knoblauch entsteht aus ganz gewöhnlichem weißen Knoblauch – durch eine kontrollierte, wochenlange Erhitzung bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit. Während dieses Prozesses verändert sich die Farbe, Textur und das Aroma des Knoblauchs dramatisch. Die Zehen werden tiefschwarz, weich und fast marmeladig. Der Geschmack verliert jede Schärfe und entwickelt eine komplexe Süße mit tiefem Umami.

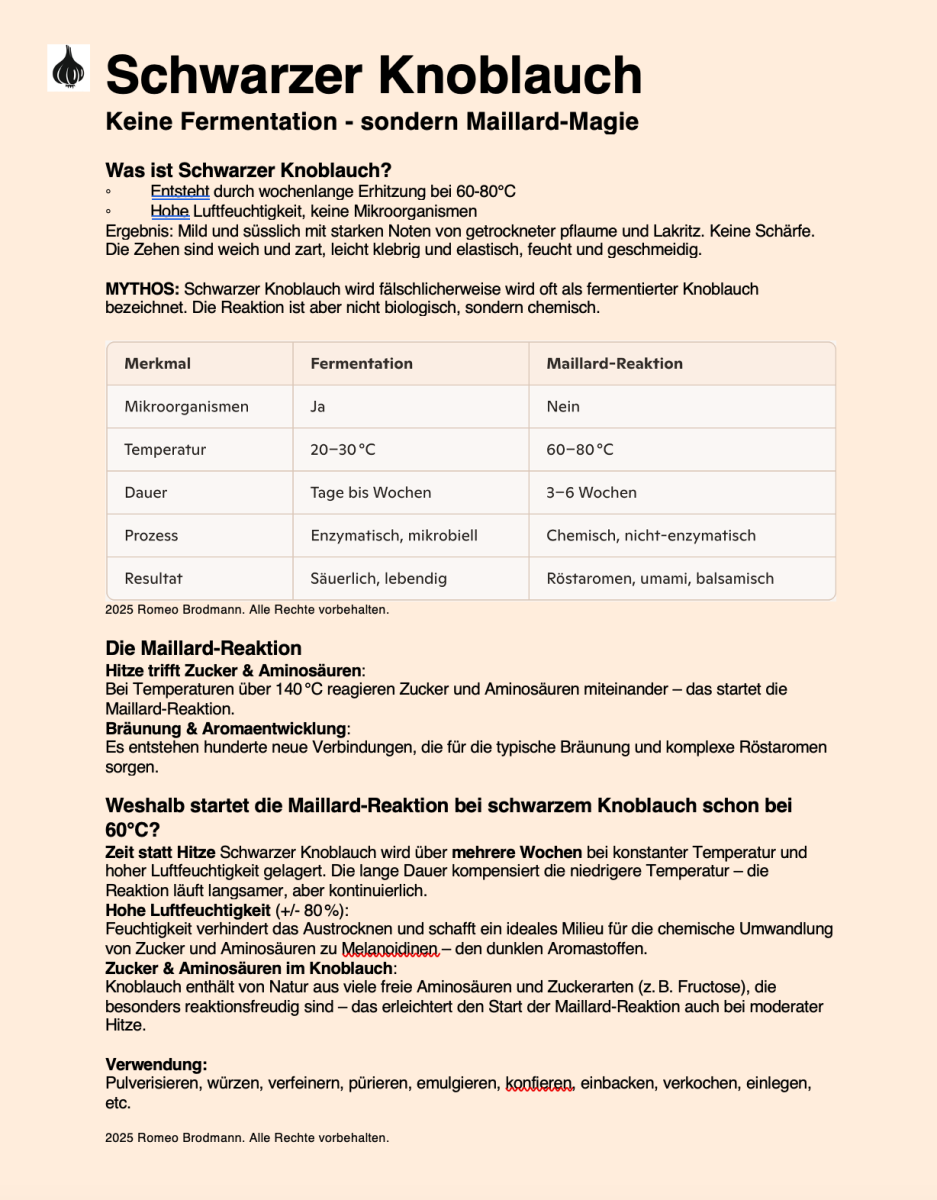

Doch was hier passiert, ist keine Fermentation. Es handelt sich um eine Maillard-Reaktion – eine nicht-enzymatische Bräunungsreaktion, die normalerweise beim Braten oder Backen auftritt. Im Fall des Schwarzen Knoblauchs läuft sie extrem langsam und bei ungewöhnlich niedrigen Temperaturen ab – typischerweise zwischen 60 und 80 °C über mehrere Wochen hinweg.

Warum keine Fermentation?

Fermentation ist ein mikrobiologischer Prozess, bei dem Mikroorganismen wie Bakterien oder Hefen Zucker oder andere Substrate abbauen und dabei neue Stoffe erzeugen – etwa Milchsäure, Alkohol oder Kohlendioxid. Typische Beispiele sind Sauerkraut, Kimchi, Joghurt oder Bier. Bei Schwarzem Knoblauch hingegen sind keine Mikroorganismen beteiligt. Es findet kein mikrobieller Stoffwechsel statt, sondern eine rein chemische Reaktion zwischen Aminosäuren und reduzierenden Zuckern.

Die Verwechslung liegt nahe, denn das Ergebnis erinnert geschmacklich an fermentierte Produkte: tief, komplex, gereift. Auch die lange Reifung und die dunkle Farbe tragen zur Assoziation bei. Doch technisch ist die Bezeichnung „fermentierter Knoblauch“ schlicht falsch – auch wenn sie sich hartnäckig hält, selbst in Fachkreisen.

Die Maillard-Reaktion – in Zeitlupe

Die Maillard-Reaktion ist benannt nach dem französischen Chemiker Louis-Camille Maillard, der sie 1912 erstmals beschrieb. Sie ist eine chemische Reaktion zwischen Aminosäuren und reduzierenden Zuckern, die beim Erhitzen auftritt und zur Bräunung sowie zur Bildung von Aromastoffen führt – typisch für gebratene, gebackene oder geröstete Lebensmittel. Sie ist verantwortlich für Geschmack, Farbe und Duft vieler gekochter Speisen.

Beim Schwarzen Knoblauch läuft über Wochen hinweg eine extrem langsame Maillard-Reaktion ab – eine nicht-enzymatische Bräunungsreaktion, die normalerweise beim Braten oder Rösten auftritt. Dabei reagieren reduzierende Zucker (wie Glukose oder Fruktose) mit freien Aminosäuren im Knoblauch. Diese Reaktion beginnt bei Temperaturen ab etwa 60 °C und führt zur Bildung von komplexen Aromastoffen, Melanoidine (dunkle Pigmente) und neuen Geschmacksprofilen. Die hohe Luftfeuchtigkeit verhindert das Austrocknen und unterstützt die Reaktionsbedingungen. Es entstehen dabei hunderte flüchtige Verbindungen – darunter Furane, Pyrazine und Strecker-Aldehyde – die für die süßlich-balsamischen, lakritzartigen Noten verantwortlich sind. Anders als bei Fermentation sind hier keine Mikroorganismen beteiligt, sondern reine Thermochemie: Hitze, Zeit und die natürlichen Inhaltsstoffe des Knoblauchs orchestrieren diese geschmackliche Transformation.

Die Herausforderung liegt in der Präzision: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeit müssen exakt abgestimmt sein. Zu heiß – und der Knoblauch verbrennt. Zu kalt – und die Reaktion bleibt aus. Viele Produzenten nutzen spezielle Reifekammern oder modifizierte Reiskocher, um die Bedingungen konstant zu halten.

____________________________

Und wer die richtigen Geräte und Prozedere nicht findet: «Nicht verzagen, René Widmer fragen:

Prorest Gastronomietechnik AG

Bahnhofstrasse 88

8197 Rafz,

+41 44 869 26 35

info@prorest.ch

____________________________

Der heutige Hype hat Historische Wurzeln

Obwohl Schwarzer Knoblauch in der westlichen Welt erst seit den frühen 2000er-Jahren bekannt wurde, reicht seine Geschichte viel weiter zurück – insbesondere in Ostasien. Die Wurzeln des Schwarzen Knoblauchs liegen tief in der ostasiatischen Kultur – insbesondere in Korea und Japan. Was heute als kulinarischer Trend gilt, war dort bereits seit dem 6. Jahrhundert v.Chr. Teil der Gesundheitslehre und Alltagsküche. Die westliche Entdeckung ist also eher eine Wiederentdeckung eines alten Wissens.

Ursprung in Korea

Die frühesten dokumentierten Anwendungen von Schwarzem Knoblauch stammen aus Korea. Dort wurde er nicht primär als Gourmetprodukt, sondern als gesundheitsförderndes Lebensmittel verwendet. In der traditionellen koreanischen Medizin galt er als stärkend für das Immunsystem und hilfreich bei der Regulierung von Blutdruck und Cholesterin. Die Herstellung erfolgte in speziellen Tonöfen oder Reifekammern, oft in Klöstern oder kleinen Manufakturen.

Einfluss aus Japan

Auch in Japan wurde Schwarzer Knoblauch früh verwendet – insbesondere in der Präfektur Aomori, die als Zentrum des japanischen Knoblauchanbaus gilt. Dort entwickelte man in den 1990er-Jahren eine Methode zur langsamen Erhitzung von Knoblauch, die später als Fermentation vermarktet wurde, obwohl es sich um eine Maillard-Reaktion handelt. Japanische Hersteller trugen maßgeblich zur internationalen Verbreitung bei.

Tradition in China

In China war Knoblauch seit Jahrtausenden ein Heilmittel und Küchenklassiker. Auch dort experimentierte man mit gereiften Formen, wobei die genaue Technik des Schwarzen Knoblauchs nicht so klar dokumentiert ist wie in Korea und Japan. Dennoch ist China heute einer der größten Produzenten weltweit.

Verbreitung in der Moderne

Erst durch die wachsende Popularität asiatischer Superfoods und die Neugier westlicher Spitzenköche gelangte Schwarzer Knoblauch in die internationale Gastronomie. Besonders in den USA und Europa wurde er ab den 2000er-Jahren als «Black Garlic» bekannt – eben oft mit dem Missverständnis, es handle sich um ein fermentiertes Produkt.

Schwarzer Knoblauch selber machen? Kein Problem:

Von ganzen, ungeschälten Knollen nur die losen Schalen entfernen, aber nicht zu viel – sie schützen die Zehen beim Garen. Die Knollen gut in Alufolie wickeln oder in ein Glas mit Deckel legen und verschrauben. Beides hilft, die Feuchtigkeit zu halten und Gerüche zu dämpfen.

Einen Reiskocher auf Warmhalte-Modus (60–70 °C) einstellen. Die verpackten Knoblauchknollen in der Alufolie bzw. im Glas hineinsetzen. Den Deckel aufsetzen und 21 bis 30 Tage durchlaufen lassen. Kontrolle? Geduld! Öffne den Behälter nicht zu oft, am besten gar nicht – das stört die konstante Wärme und Feuchtigkeit. Nach etwa 3 Wochen sollten die Zehen schwarz, weich und süßlich sein.

Nach dem Garen können die Knollen im Kühlschrank in einem luftdichten Behälter aufbewaht werden. Sie halten sich mehrere Monate. Oder man trocknent die schwarzen ausgelösten Zehen im Dörrgerät bei 40 bis 50°C und zerstösst diese im Mörser. In einem Luftdichten Glas aufbewahren.